如果用药前屈光度数符合近视的判定标准,用药后近视消失,成为正视或远视,则为“假性近视”;如果用药后近视屈光度数不变或度数降低小于0.50D(50度),则为真性近视。

还有一种情况介于上述两者之间,即用药后近视屈光度有所降低(降低50度或更多),但仍然残留有近视度数,则为混合性近视,即“假性近视”和真性近视共同存在,这种情况较为普遍。

如果确诊了是“假性近视”后,孩子不需要配戴眼镜;但也不可以不顾不问、听之任之。

对待“假性近视”如果不做处理,长此以往,孩子视物不清伴随着视疲劳的症状,会影响到孩子们的学习和生活甚至有可能会变成真性近视。

所以,当确诊为“假性近视“时,家长们可以这么做:

(1)督促孩子养成良好的用眼习惯:减少近距离用眼时间,运用国际通用的20-20-20原则;保持正确的读书写字距离,做到“一尺一寸一拳头”。在放松眼睛的同时,保证每天户外活动两小时。

(2)可以通过一些专业的视觉训练来放松眼部的调节,消除“调节过度”的症状。

(3)定期带孩子进行眼部健康检查,为孩子建立眼部屈光档案。

另一方面,也要提醒家长们注意,一些所谓“近视康复机构”会利用假性近视可逆的原理大做文章,向家长们收取高昂的“治疗费用”。其实,一些放松睫状肌痉挛的视觉训练非常简单,完全可以在专业人士的指导下进行家庭训练。

关于这个问题,我们可以看看眼视光专家梅颖老师曾发表的观点:调节痉挛(“假性近视”)时,晶状体不能放松,眼球整体的屈光力变大,视远时出现近视性离焦,而离焦性质是近视保护的;此时,调节痉挛(“假性近视”)本身是不会造成近视进展加快的。

另一方面,“假性近视”可以被视为真性近视的前兆。为什么这么说呢?孩子之所以会形成“假性近视”,就是因为不正确的用眼习惯,如果不能去除造成“假性近视”的原因——持续、过近距离阅读,那么,同样的环境因素就可以“催生”出真性近视。

“假性近视”其实就是孩子视力健康亮了红灯,提醒家长要关心孩子的用眼问题。如果家长们了解“假性近视”的形成机理和正确处置方法,及时纠正孩子不科学的用眼习惯,那么就等于在真性近视的悬崖边上把孩子拉了回来。

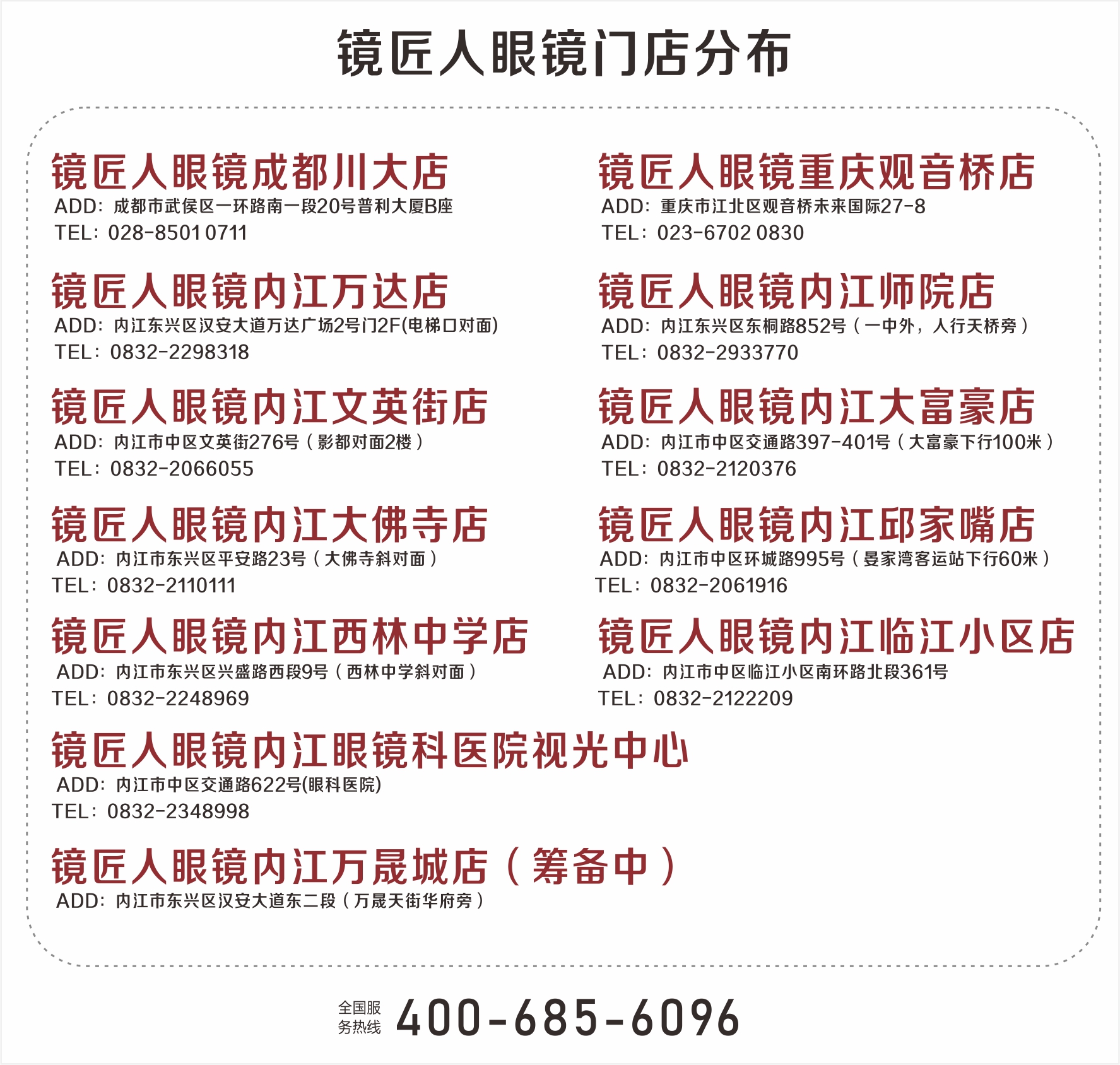

如需了解更多,欢迎至镜匠人眼镜各门询!

如上部分内容来源于网络,如有侵权请联系删除!

备案号: 蜀ICP备2022030247号