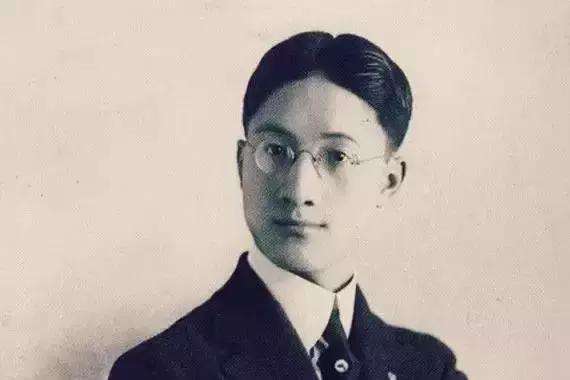

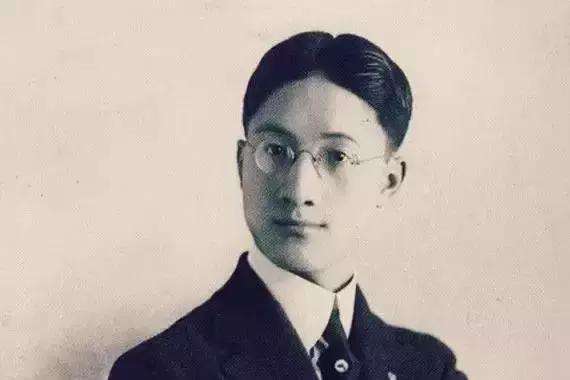

徐志摩是中国现代新诗的奠基人,他的代表作《再别康桥》、《偶然》已成为无人不知无人不晓的经典名作。

从小生活富裕的他并未成为一个败家子,恰恰相反,学生时代的徐志摩是一个不折不扣的学霸。果然印证了那句话,越富有越努力。

“那时我在泥城桥附近和一个朋友走在一起,我戴上眼镜,仰头一望,异哉!

好一个伟大蓝净不相熟的天,张着几百只指光闪烁的神眼,一直穿过我眼镜眼睛直贯我灵府深处,我不禁大声叫道,好天,今天才规复我眼睛的权利!”

这是徐志摩在《雨后虹》中的文字,欣喜交织惊诧。那一年徐志摩虚岁十三,时届宣统元年(1909)。

也是从那一天起,徐志摩的人设清晰的印在每个人的心里。打趣的说一句,若是没有那副标志性的眼镜,徐志摩还是徐志摩吗?

这就像掌心的痣一样,成为身体上的有效印记。

文中徐志摩提到眼镜泥城桥购买,泥城桥位于上海,且在市中心。

该桥系上海南北主干道西藏路上一座跨越苏州河的老桥,始建于清咸丰三年,官方名称叫西藏路桥,而上海人却口口相传,习惯性地叫“泥城桥”——因其跨越泥城浜,故名。

当时在上海,眼镜店的数量也不多,且集中在少数几条闹市街区。据1919年商务印书馆出版的《上海指南》记载,当时上海有眼镜店13家。

1933年上海市政府社会局做过一次社会调查。其出版的《上海市工人生活程度》报告中称,当时上海一户四口之家的工人家庭月均生活费为38元。

从这一角度看,对贫困家庭而言,要买一副眼镜倒是颇值得掂量掂量的。

胡适、徐志摩、瞿秋白、朱自清、郭沫若、周作人……这些文人都逃不过那一副圆圆的眼镜儿。

那是我们熟悉的富有温度的民国文人标配。

时至今日,我们的眼镜样式更加多元化和时尚,这不仅是一种时代的进步,更是一种精神文明底蕴的传承。